アサリの現状を知ろう

春先になると鮮魚売場にたくさん並んでいた国産アサリ、今では見かけることが減っていると思いませんか?

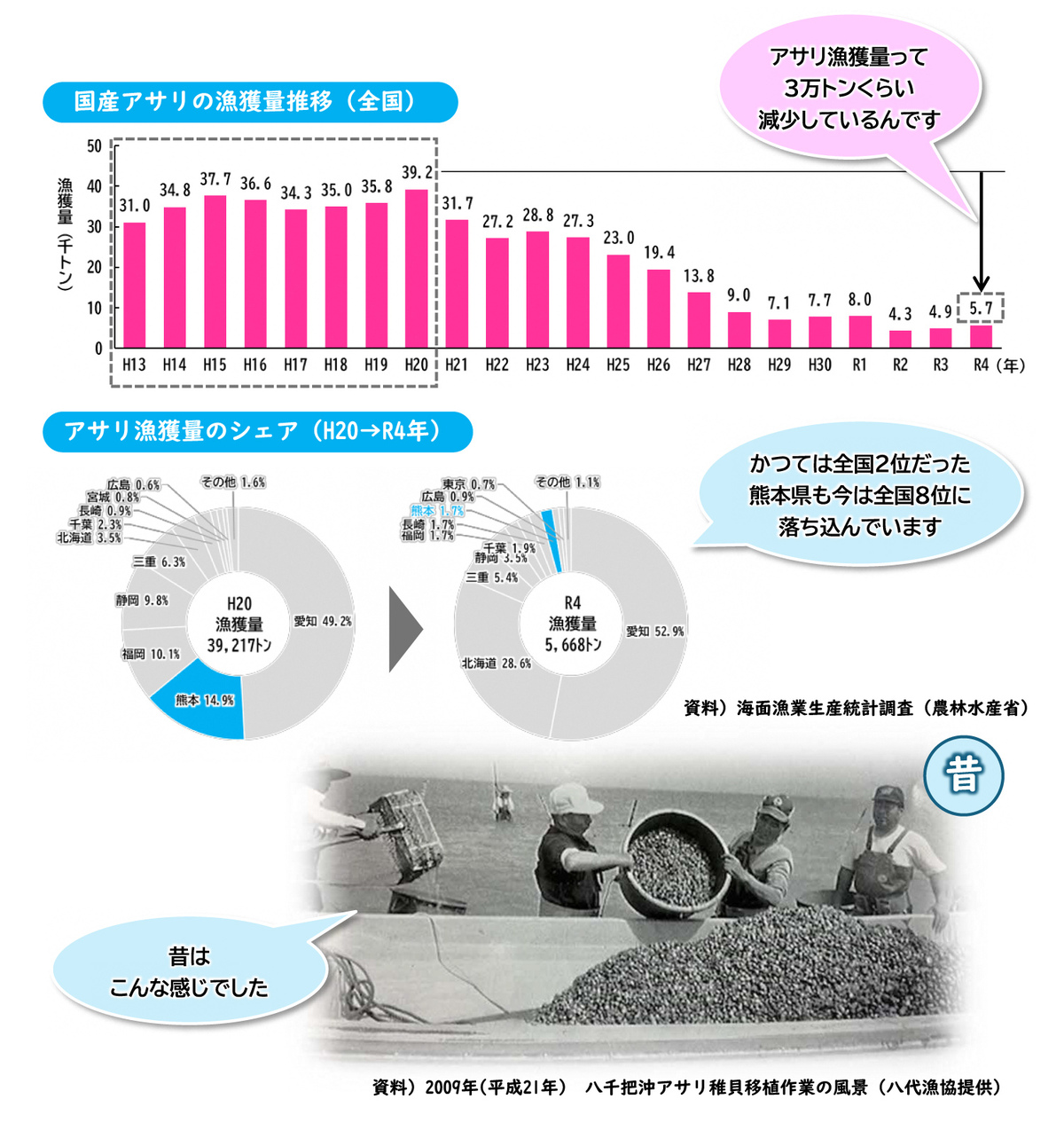

じつは、国産アサリの漁獲量は、15年くらい前から年々減少しているんです。かつては、全国で3~4万トンだった漁獲量が、今では当時の約20%ほどのわずか5~6千トンしかありません。

熊本県は、有明海や八代海(不知火海)に広大な干潟を有し全国でも有数のアサリ産地として知られ、環境に恵まれた八代地域でも、昔は海に行けばアサリがたくさん獲れる時代がありました。

しかし昨今では人の手をかけて保護・育成しないとアサリは獲ることができなくなっているんです。

アサリに、いったいなにが起こっているのでしょうか?

アサリに起きていること

アサリ漁獲量減少の背景には、猛暑による海水温の上昇、大雨による塩分濃度の低下、そして食害被害など、さまざまな要因があるといわれています。

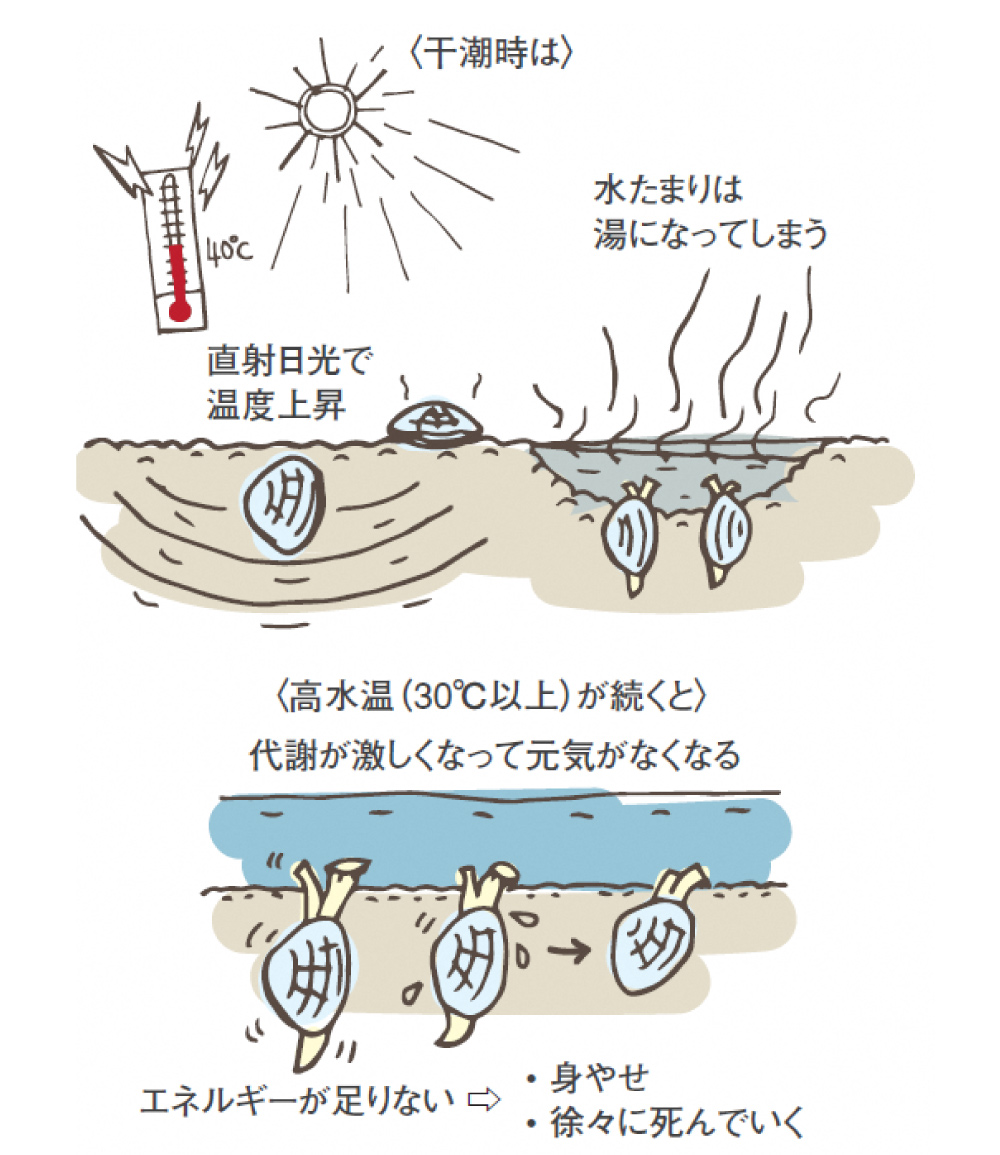

高水温

アサリが生存可能な水温は0~32℃程度、適水温は10~28℃とされています。32℃を超えると死亡する比率が急増します。成貝の成熟・産卵

の至適水温は20℃前後なので、これよりも高い水温の時は生理的な負担が大きくなると考えられます。

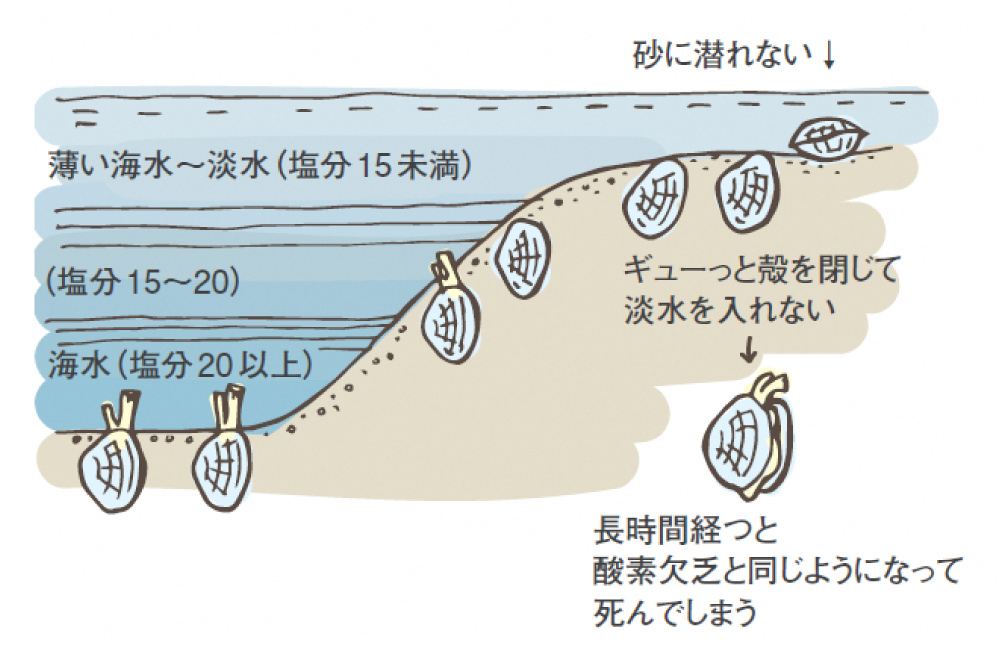

塩分の低下

大雨などにより河口付近の干潟域では塩分濃度が低下し、時には淡水がしばらく滞留することがあります。塩分10~15を下回ると、低塩分の海水から身を守るため、アサリは殻を閉じたままになり、呼吸ができなくなります。この状態が続くと、貧酸素にさらされた時と同じ状況になると考えられます。

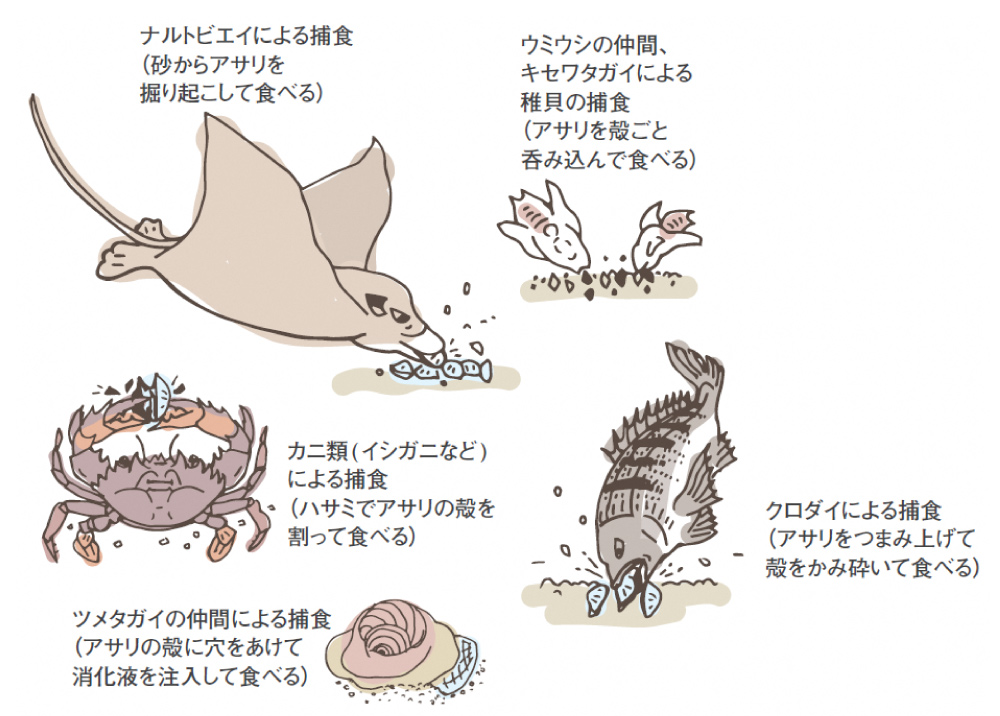

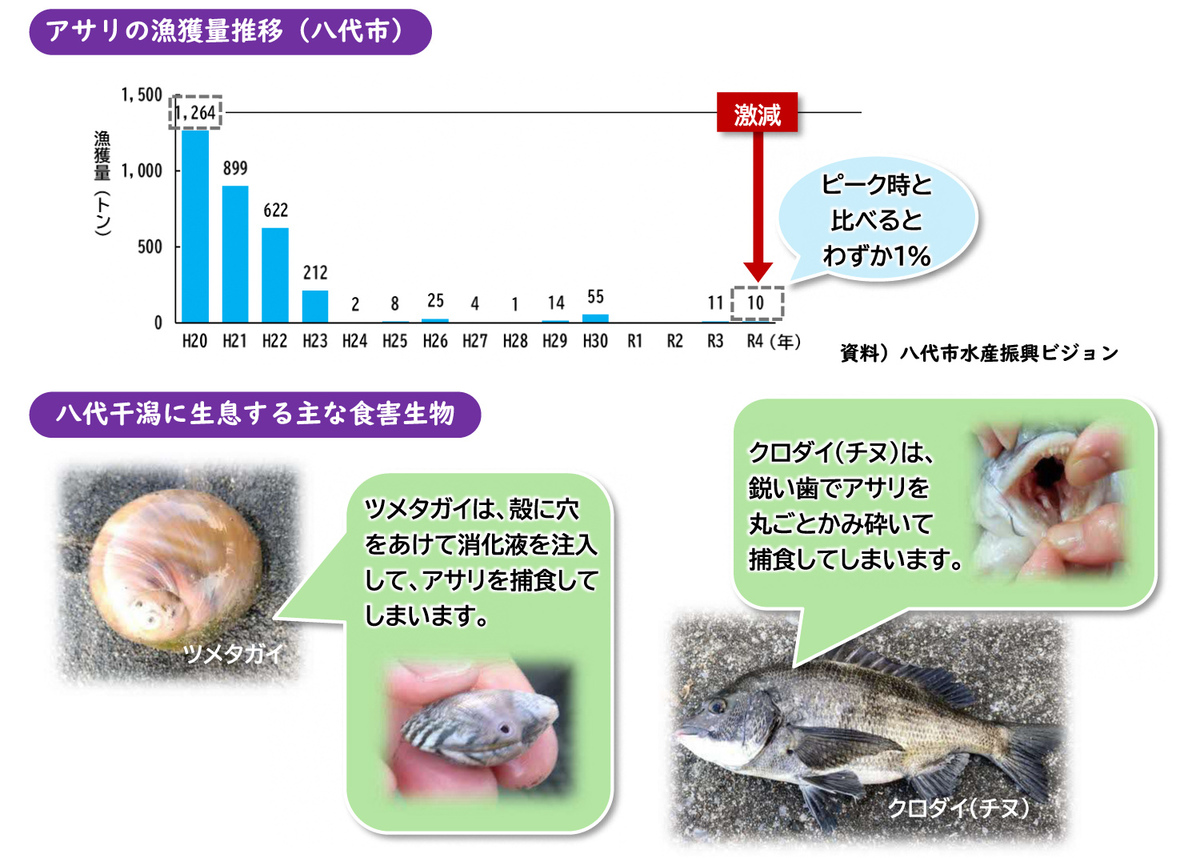

食害

アサリ稚貝はキセワタガイ、コガタノツメタガイ小型のカニ類などに食べられています。初期成貝や成貝はツメタガイなどの巻貝やイシガニなど大型のカニ類、クロダイやナルトビエイなどに食べられています。また、鳥による食害もあります。

資料)有明海におけるアサリ等生産性向上マニュアル(水産庁)

八代のアサリは

どうなっているの?

では、八代のアサリはどうなっているのでしょう?

八代海は温暖で穏やかな海であり、かつ、広大な干潟が広がっています。アサリの餌となるプランクトンも豊富で、アサリが育ちやすい環境と言われており、実際多くのアサリが漁獲されていました。

しかし、全国の状況と同様に、H20年以降の八代のアサリ漁獲量はピーク時と比較するとわずか1%に激減しています。減少の原因は、やはり猛暑による海水温の上昇、大雨による塩分濃度の低下、そして食害被害が大きいです。

猛暑や大雨といった異常気象は、アサリ漁にとって影響がとても大きいです。

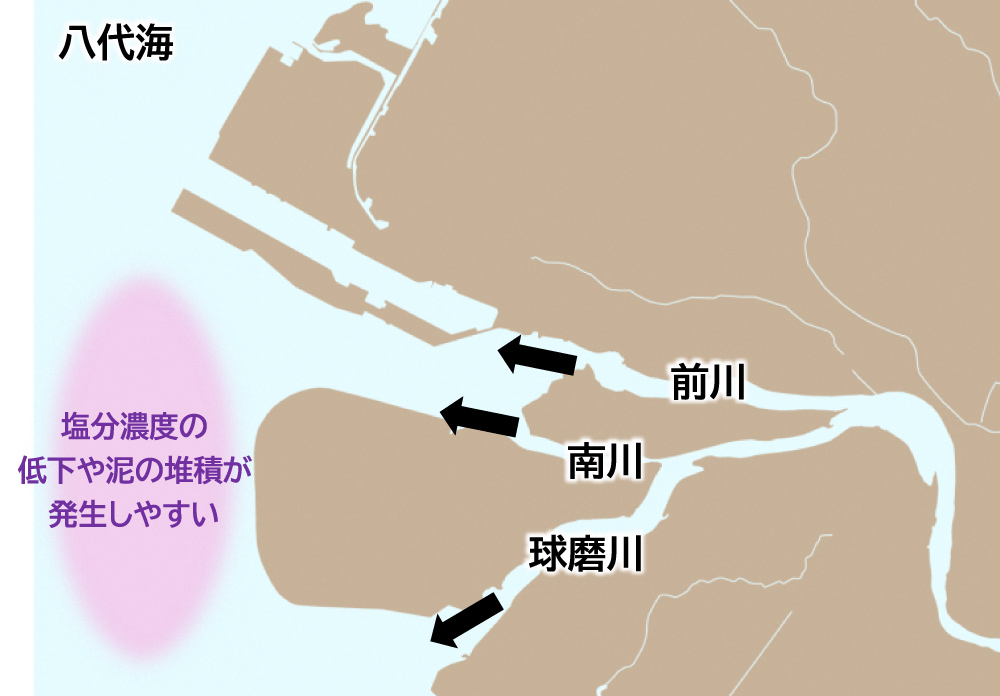

特に、3つの大きな河川が流れ込む八代の海域では、河川から流出してくる雨水による塩分濃度の低下や、泥の堆積などが発生しやすく、アサリ漁を営む漁師たちは気が抜けません。

しかし、

美味しい八代自慢の「八代アサリ」を守るため、漁師さんたちが一生懸命、大切に保護・育成に取り組んでいます。